税理士の費用について

2025/04/14

- 税理士の顧問料の相場・目安

- 顧問料が変わるポイント

- スポット契約とは?

税理士と顧問契約を結ぶ際に気なる税理士の顧問料の相場やその他の費用、顧問料が変動する理由等についてご紹介します。

税理士費用の相場

税理士費用は、法人の場合と個人事業主の場合で違います。法人の場合、一般的に個人事業主よりも業務量が多いことが理由です。また、月の顧問料とは別に、決算申告料が発生します。ただ、年間売上や従業員規模、面談回数、その他サービス等で費用は大いに変わることがあるので、相場はあくまで参考として考えてください。

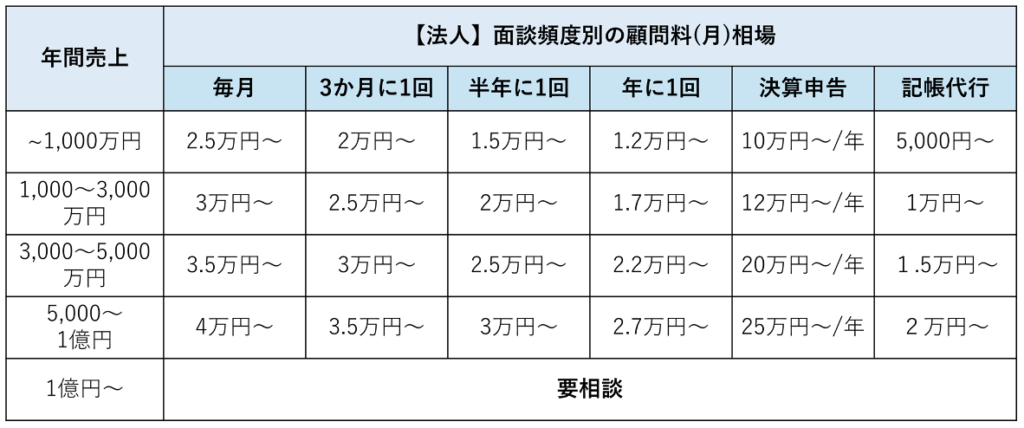

【月の顧問料】法人の場合

法人の場合、月の顧問料の相場は5万円からとされています。

以下が年間売上と面談回数を目安にした相場一覧となります。

※決算申告と記帳代行は月の顧問料に追加でかかります。

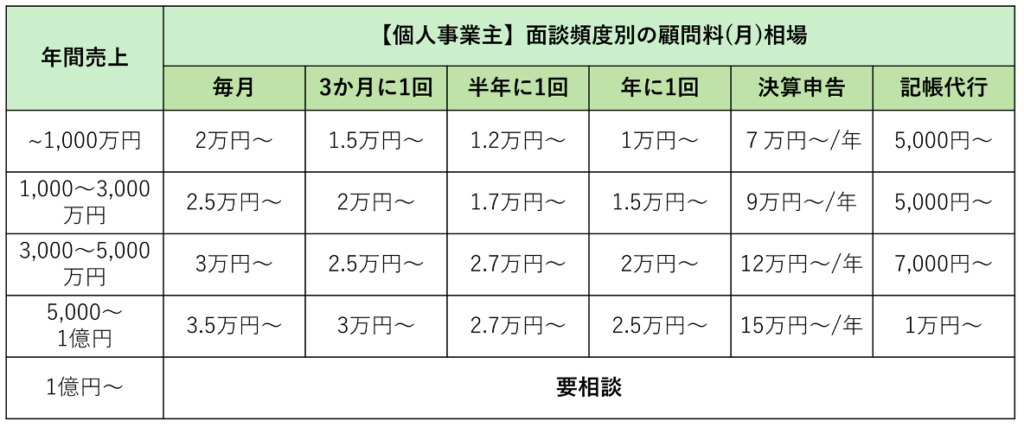

【月の顧問料】 個人事業主の場合

個人事業主の場合、月の顧問料の相場は3万円に収まるとされています。

以下が年間売上と面談回数を目安にした相場一覧となります。

※決算申告と記帳代行は月の顧問料に追加でかかります。

決算申告料の相場

決算申告料の相場は、月の顧問料の約4~6か月分とされていて、年額10万円からと考えられています。顧問契約を結んでいる場合、月の顧問料に決算申告料が追加で必要となります。

相続税申告の相場

相続税申告も税理士に依頼することが可能です。税理士に依頼することで申告漏れを防ぐことができ、相続税の節税対策も行うことができます。相続税申告を依頼する際の費用についてご紹介します。

基本報酬の相場

相続税申告税理士に依頼した際の費用の内訳は、基本報酬と追加報酬となります。

基本報酬とは、税理士に依頼した際にかかる基本的な料金です。基本報酬の相場は、遺産総額の0.5%~1%です。

基本報酬の相場は以下の表でご確認ください。

※あくまで相場となるため、各事務所で報酬をご確認ください。

追加報酬がかかる場合とは

追加報酬とは、書類の数が多い場合や複雑な場合に追加で発生する料金のことです。

土地を所有している場合

相続税額を計算する上で、土地の相続税評価額は複雑です。土地の評価には、役所調査や現地調査等必要な各種調査に手間や時間を要しますので、ほとんどの税理士事務所で追加報酬がかかります。

非上場株式が相続財産に含まれる場合

非上場株式の評価はかなり難易度が高いです。上場株式であれば、市場取引価格を相続財産額として計算できます。しかし、非上場株式は取引がないため評価が難しく、手間がかかるため追加で料金を設定している場合が多いです。

相続人の人数が多い

相続人の人数が多ければ、その分必要な書類が増えます。また、相続人が多い場合、遺産分割がうまくまとまらないことも多く、業務の難易度があがります。そのため追加報酬となることが多いです。

申告期限が迫っている

相続税申告には10か月という期限が決まっています。この期限を守らないと追加で税金を払わなくてはなりません。相続税申告の期限が迫っているタイミングでの依頼は、断る税理士も多くいます。一方で依頼を受けてくれる税理士もいますが、急ぎの対応となるため、その分追加で料金がかかる場合がほとんどです。

相続税の物納を検討する場合

物納とは、相続税が現金で支払うことができない場合に、不動産などの物で支払うことです。物納の手続きは複雑でかなり手間がかかるため追加報酬とされやすいです。

その他

必要書類の取得の代行や調査での交通費等の費用、税務調査が入った際の対応などで追加の費用がかかる場合があります。

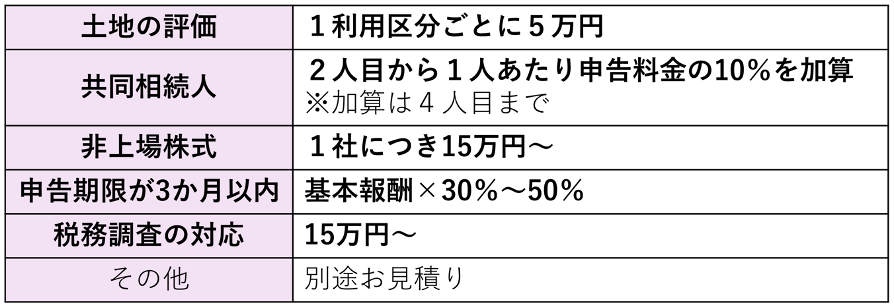

追加報酬の相場

追加報酬がかかる場合の料金の相場は以下になります。

※あくまで相場となるため、各事務所で報酬をご確認ください。

依頼するメリット

相続税申告は素人にはかなり難易度が高く、その上相続税申告の期限は短いです。税理士に依頼することで手間や時間を省くことができ、ミスや申告漏れを防ぐため、税務調査のリスクが減らせます。また、控除や特例を活用してくれるため、節税がしっかりと行えます。さらに、現在の相続のことだけでなく、二次相続についても考慮して相続税申告ができます。

ご自身で相続税申告を行うことも可能ですが、相続税申告をする方の約85%が税理士に相続税申告を依頼しています。相続財産が現金のみといった計算が簡単で平日でも相続税申告のための時間が取れる場合などを除いて、基本的には税理士に依頼することをおすすめします。

注意点

相続税申告を依頼する際に注意すべきは、依頼する税理士が相続税に強い・経験があるのかという点です。税理士にも、得意・不得意があります。相続税申告の対応が可能としている税理士の中にも、相続税申告を経験したことのない税理士もいます。相続税を得意としている税理士と相続税申告の経験のない税理士では、相続税評価額の計算が変わることが多くみられます。相続税評価額が多くなると、その分相続税を支払うこととなり、相続税の払い過ぎとなる可能性があります。相続を得意とする税理士に依頼し、多く相続税を払わないようにしてください。

スポット契約の相場

スポット契約とは、顧問契約を結ばずに記帳代行や決算申告書などの申告書作成の業務が発生した場合に、単発でその業務のみを税理士に依頼することです。

相場

一般的にスポット契約を結ぶ場合の相場は以下となります。

メリット

顧問契約を結ぶ場合と比べ、毎月の顧問料が発生しないため、年間を通して大きく税理士費用を抑えることができます。起業したばかりの会社や税理士費用を抑えて、本業にできるだけ多くの資金を使いたい会社で多くみられます。会社規模が大きくなく、取引の数が少ない場合や、期間中の業績を自社で把握しやすい場合にも、スポット契約はおすすめです。

デメリット

依頼業務以外のことについて、相談ができず、支援やサポートを受けることができません。顧問契約の場合であれば、いつでも相談し、アドバイスを貰うことができます。そして、税理士から経営に関する支援や、資金調達、節税対策等についてサポートが期待できます。このような支援やサポートを希望する場合は、顧問契約を強くおすすめします。

また、スポット契約の場合は定期的な関わりがないため、税理士が会社の取引を完全に把握しきれず、認識違いが生じる可能性もあるため注意が必要です。

さらに、決算申告書については年に1度の依頼となるため、業績をリアルタイムで追うことができないこともデメリットと考えられます。

顧問料が変わる要因

税理士の顧問料はいくつかの要因によって決まります。

売上高

会社の売上が多い程、顧問料は高くなりやすいです。会社の規模が大きい場合、取引先数や必要書類が多く、遵守すべき法令・規則が増えることで税理士の業務が増えます。税理士側は、業務内容や業務量を考慮して顧問料を決定しています。

従業員の数

給与計算や年末調整等の従業員に関する業務も依頼している場合、従業員の数も顧問料が変わる要因の1つです。従業員の数に比例して税理士の業務は増えるため、従業員の増加に伴い、その分顧問料は高くなります。

また、税理士によっては顧問料とは別で、給与計算や年末調整等の従業員に関する業務を追加オプションとしている場合もあります。

従業員の数が多い場合や今後増やす予定がある場合には、自社で行いコストを抑えることも可能です。

訪問・面談の数

税理士の訪問・面談は、月1回、3か月に1回、半年に1回、1年に1回など契約内容によってさまざまです。

税理士の訪問・面談の回数が多い程、税理士の稼働時間が増えるため顧問料は上がりやすいです。

ただ、訪問・面談の回数が多いと、税理士に現状の把握をしてもらいやすく、より的確な経営や資金繰り、節税対策等についてアドバイスやサポートを受けられるため、税理士費用以上のメリットを得られる可能性があります。

会社の現状を考慮した上で、訪問・面談の回数を検討してください。

手間のかかる難しい業務や緊急の場合

経営に関する業務に関して、手間がかかる場合や難しいとされる業務は追加で費用が発生する場合があります。また、緊急での対応も、追加費用が必要になる可能性があります。税理士の他の業務よりも優先し、対応するためです。

税理士費用を抑えるコツ

税理士と顧問契約を結ぶ上で、できるだけ税理士費用を抑えるための方法をご紹介します。

記帳業務や従業員関連業務を自社で行う

記帳業務や従業員の給与計算・年末調整等は、税理士に依頼する方が安心かつ本業に回す時間や労力ができます。しかし、税理士に依頼すると、顧問料が高くなることや、追加オプションとされ費用がかかります。一般的に税理士に依頼する場合と自社で行う場合があるため、自社で十分行うことができる業務です。税理士費用を減らしたい場合は、自社で行うことをおすすめします。

訪問・面談の回数を減らす

訪問・面談の回数が多い場合は、減らすことで顧問料が下がる可能性があります。

訪問・面談の回数が多いことで、税理士とのコミュニケーションの機会が増え、良いアドバイスをもらいやすいことは事実です。しかし、中には訪問・面談の料金が高く見積もられていることもあります。今一度、契約内容・顧問料明細を確認し、本当に現在の訪問・面談の回数が必要かを検討してください。

遠方の税理士の場合

訪問・面談するのに、税理士が遠方にいる場合は、訪問するのに交通費がかかることはもちろん、移動にも時間がかかり、税理士に負担がかかります。その分顧問料が高くなることが考えられます。可能であれば、オンライン面談への切り替えを相談してみてください。もし、オンラインでの対応ができないという場合、近くの税理士への変更も考えてみてください。

比較をする

更せずに顧問料を抑えたい場合は、他の税理士の顧問料を比較してみるのがおすすめです。税理士サーチのような、税理士検索サイトを活用すれば、現在の条件に近い税理士を探し、顧問料を比較することができます。比較し、現在よりも安く、サービスに問題がなければ、その税理士への変更も検討できます。

費用の見直し事例

税理士費用の相場、税理士費用を抑えるコツを把握した上で、実際に見直しをしたケースをご紹介します。

依頼内容を見直したケース

法人(年間売上1,500万円)の場合

【現在】

毎月面談・記帳代行を依頼

・(月の顧問料3万円+記帳代行1万円)×12か月+決算申告12万円=60万円

【見直し後】

3か月に1回の面談へ変更し、記帳代行を自社で行うことにした場合

・月の顧問料2.5万円×12万円+決算申告12万円=42万円

→年間18万円の削減に成功しました。

個人事業主(年間売上1,000万円)の場合

【現在】

毎月面談・記帳代行を依頼

・(月の顧問料2万円+記帳代行5千円)×12か月+決算申告7万円=37万円

【見直し後】

半年に1回の面談へ変更し、記帳代行を自社で行うことにした場合

・月の顧問料1.2万円×12万円+決算申告7万円=21万4千円

→年間15万6千円の削減に成功しました。

税理士を変更したケース

【現在】

毎月の顧問料が3万円

月の顧問料3万円×12か月+決算申告12万円=48万円

【見直し後】

毎月の顧問料が2.3万円の税理士へ変更

月の顧問料2.3万円×12か月+決算申告12万円=39万6千円

→年間8万4千円削減

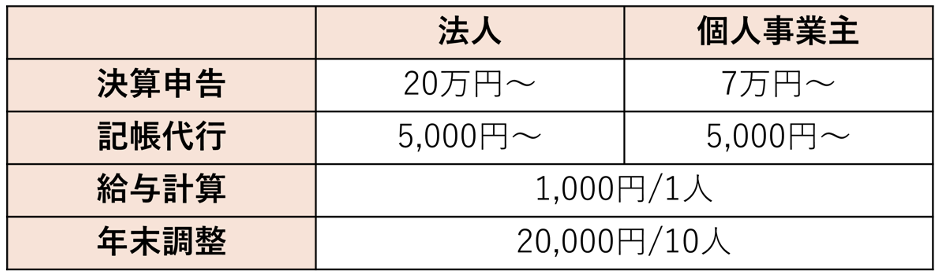

追加オプションの相場

顧問契約を結んだ場合でも、記帳代行や決算申告、従業員の給与計算・年末調整等の依頼は、基本的には別料金です。

相場

記帳代行と決算申告の細かな相場は上記の表をご覧ください。

従業員の給与計算や年末調整を依頼した場合の相場は以下になります。

【給与計算】

従業員1人:1,000円

【年末調整】

従業員10名:20,000円

まとめ

税理士の顧問料は場合によってさまざまです。ご自身が税理士に求めるニーズと税理士費用に対する予算等を考慮して、より理想に近い税理士と顧問契約を結んでください。税理士探しにお困りの方は、税理士サーチへのご相談がおすすめです。税理士サーチでは、多くの税理士を掲載し、より条件にあう税理士をご紹介しています。ぜひ、ご活用ください。