【7/11】今日のニュース

ニュース目次

01官報、デジタル版が原則に 紙廃止見据え24年初めにも

政府は法令や企業情報などを載せている刊行物の官報について、紙の出版からインターネット上での公表を原則にする。2024年初めにもデジタル版に法的効力を持たせ「正本」と位置づける。法律の公布時間を柔軟に設定できるようにし、企業の負担軽減や行政コストの削減にもつなげる。

日経新聞:官報、デジタル版が原則に 紙廃止見据え24年初めにも

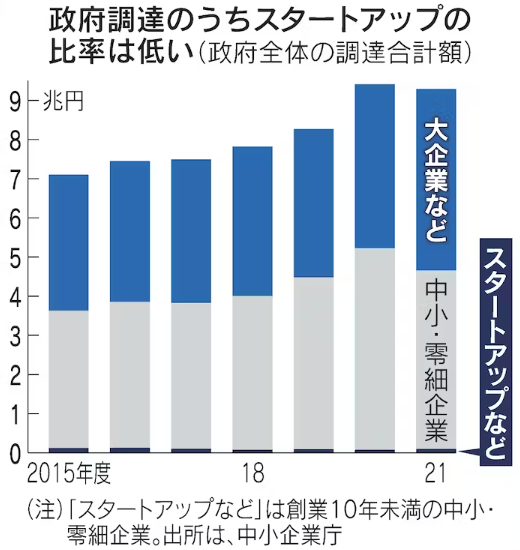

02中小に淘汰の波、23年上期倒産4000件 人手不足響く

中小企業に淘汰の波が訪れている。東京商工リサーチが10日発表した2023年上期(1~6月)の倒産件数は前年同期に比べ3割増え、上期としては20年以来、3年ぶりに4000件台となった。新型コロナウイルス禍での手厚い資金繰り支援で延命してきた企業も多い。人手不足や物価高の逆風下でも、事業を継続できる強さが問われる環境に入った。

日経新聞:中小に淘汰の波、23年上期倒産4000件 人手不足響く

03神戸製鋼、16億円申告漏れ 子会社で架空工事費着服

神戸製鋼所は10日、大阪国税局の税務調査により、2021年度までの4年間に16億2千万円の申告漏れを指摘されたと発表した。奈良県の子会社の元幹部が架空工事費を発注先から還流させる手口で着服する不正が発覚。子会社が不正で受けた損害が損金と認められず、より納税できるはずだと判断された。

日経新聞:神戸製鋼、16億円申告漏れ 子会社で架空工事費着服

04ついに8万人の大台突破だが 税理士減少時代は来るのか

(第1778号 税理士新聞より)

税理士名簿登録者数は増え続け、22年度末時点で8万692人となっています。

一方で業務廃止を理由とする登録抹消者数も高止まりしていますが、今後、この業界はどうなっていくのでしょうか。

税理士名簿登録者数が5万人から6万人に突破するまでには6年かかっていますが、7万人突破までには13年かかりました。8万人を突破するまでには14年かかっています。

新規登録者数のピークは2004年の3015人、12年が3012人でしたが22年度は2654人となっています。

抹消者のピークは15年に2270人、直近の22年度は2125人でした。22年抹消事由は業務廃止がトップで1,405人、抹消者のうち66.12%をも占め、次いで死亡が709人、33.36%となっています。税理士の廃業も一般の中小企業と同様に高齢化・後継者難であると予想されます。

税理士名簿登録者数全体に対する試験合格者は43.22%、試験免除者は39.74%、会計士は13.69%となっており、会計士ルートからの税理士登録が目立つようになってきました。22年度の新規登録者2654人のうち509人が公認会計士と実に5人に一人が会計士ルートとなってきています。

他に目立つのが税理士法人の増加です。近年、税理士法人の数は支店を含めて毎年200~300の安定したペースで増加を続け、22年度には7507となり、5年前に比べて4割増となっています。女性税理士の登録者数は1万2592人で、10年で2割強増えており、全体の15.6%になっています。税理士法人に所属する税理士登録者も年々増え続けており、税理士としての働き方も多様化の時代を迎えているようです。

今年10月からスタートするインボイス制度によって、会計事務所の仕事は激増する可能性もあり、制度自体への対応、システム導入、人材確保ができない事務所は窮地に立たされる恐れがありますし、会計事務所がブラックとのイメージが広まれば業界全体が衰弱する可能性があります。顧問先とどのように関わっていくか、新たな税理士像の姿をどう描いていくかで業界の未来が大きく変わっていくでしょう。

05国税庁「リモート税務調査」を拡大

リモートワークに慣れるとその方がいい、というスタッフも少なくないと聞きますが、税務調査もそうなるのでしょうか・・

ーーーーーーーーーーーーーーーー

(第1778号 税理士新聞より)

国税庁は昨年10月から新たな取り組みとして、全国の国税局調査部の特別国税調査官が所管する資本金40億円以上の大企業、いわゆる特官所掌法人の約500社のみを対象としてリモート調査を行ってきましたが、その手ごたえが悪くなかったことから今後は調査対象を資本金1億円以上の企業、いわゆる調査課所管法人(約3万4千社)にまで広げます。

リモート調査の特徴は、当局が用意したシステムを利用して調査の全てがオンラインで完結する点です。調査資料のやり取りも全てオンライン上で行われ、調査に立ち会う税理士についても事務所などからオンラインで参加できますが、一部オンライン、一部対面とすることも可能のようです。

リモート調査か実地調査かを選ぶのは当局であり、納税者の要望が必ず通るとは限りません。リモート調査から実地調査に移行することもあり得ます。また、リモート調査にあたっては納税者はe-Taxにて「リモートツールの利用に関する同意書」を提出する必要があります。その中には「録音、録画及び画面共有機能の利用は禁止すること」の一文があることには留意しておいたほうがよさそうです。